来源:广西日报 发布时间:2024-11-26 作者:刘琴 校对:石鹏 审核:靳芳卉

![]() |

|

![]() |

|

![]()

2024年11月26日,《广西日报》在第013版创新·教育专栏刊发题为《探寻医学前沿,锻造创新生力军》的文章,展现广西医科大学聚焦高质量发展,高度重视学科建设、科技创新工作,坚持以一流为目标,开展有组织科研,科技创新工作多点突破、成果显著的工作成果。

报道链接:https://ssw.gxrb.com.cn/json/interface/epaper/api.php?name=gxrb&date=2024-11-26&code=013&xuhao=1

探寻医学前沿,锻造创新生力军

地中海贫血防控协作网共设立2个国家级牵头单位和10个省级牵头单位,广西医科大学第一附属医院同时担任国家级、省级牵头单位。

广西医科大学科技楼。(本文图片均由广西医科大学提供)

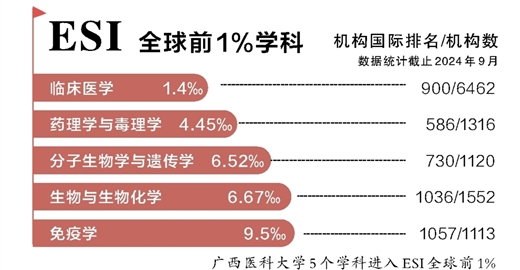

广西医科大学5个学科进入ESI全球前1%

广西云-广西日报记者 刘 琴

2019年广西科学技术奖励大会上,广西医科大学及其附属医院共有13项成果获奖,是获奖总数最多的单位之一;

2022年,该校再获2021年度广西科学技术奖15项;

2023年,首次同时荣获3项广西科学技术进步一等奖,刷新学校同一届科学技术奖一等奖获奖数量的纪录……

今年8月9日,全区科技大会、广西科学技术奖励大会在南宁召开。广西医科大学14个项目获得广西科学技术奖,并再次同届荣获3项广西科学技术进步奖一等奖。

一所医学院校,何以在科技创新上有如此突出的表现?

高校作为人才培养和科学研究的主阵地,一直是科技创新领域的中坚力量。建校90年来,广西医科大学在区域高发肿瘤防治、地中海贫血防治、再生与组织器官修复研究、器官移植、长寿与老年疾病防治等研究领域达到国际先进水平。

尤其是近年来,学校聚焦高质量发展,高度重视学科建设、科技创新工作,坚持以一流为目标,开展有组织科研,科技创新工作多点突破、成果显著,体现出一所医学院校科技工作者创新智慧不断释放、创新力量不断涌流、技术边界不断突破的探索精神。

1 瞄准前沿,科研平台量质并长

今年10月,自治区教育厅公布了首轮广西高校工程研究中心立项建设名单,广西医科大学牵头申报的“老年重大疾病防治生物医药转化广西高校工程研究中心”等7个研究中心获批立项。

广西高校工程研究中心是高等学校科技创新体系的重要组成部分,是高等学校面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,组织工程技术研发、促进科技成果转化、推动学科建设发展、培养高层次科技创新和管理人才、服务地方经济社会发展的重要基地和平台。

广西医科大学将进一步发挥学校工程研究中心的引领作用,强化产业关键核心技术攻关,加快科技成果的转化及应用推广,以高水平科技创新助力健康中国建设,为人民健康保驾护航。

科研平台是高等院校科技创新、团队建设、人才培养、成果产出以及学术交流的重要基石。

广西医科大学现有国家级科研平台4个、省部级科研平台70个。此外,还有生物安全三级(BSL-3)实验室1个、校级生物样本库1个、广西科普教育基地5个。

靶向肿瘤学国家重点实验室瞄准国家发展战略目标,针对肝癌等高发恶性肿瘤低检出率和低生存率等关键科学技术问题,围绕恶性肿瘤靶向预防、靶点发现、靶向诊断、靶向治疗等4个研究方向,开展恶性肿瘤靶向诊治应用基础研究,研发的肝癌等恶性肿瘤诊断新技术、新药物已在临床上应用,展示出产业化前景。

国家基因检测技术应用示范中心以广西为中心、面向东盟、中东地区以及国内肝癌、鼻咽癌等特色疾病高发区,开展基因检测合作与交流,为患者提供精准医学整体方案。

西南特色民族药物开发国家地方联合工程研究中心旨在整合学校科技资源,推进学校乃至全区医药科技成果产业化转化,最大限度地调动科技人员积极性,实现运行机制和体制创新,是一个产、学、研结合的经济实体。

高校科研平台可以培养和提高教师队伍的学术水平,促进学科的交叉、融合和发展。

7月11日,科睿唯安发布了最新的ESI学科排名,广西医科大学免疫学学科首次进入ESI全球前1%。至此,该校共有5个学科(临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、免疫学)进入ESI全球前1%。

继2023年后,广西医科大学今年再次入围软科世界大学学术排名1000强,是广西目前连续两年入围的两所高校之一。

2 精准服务,科研项目成绩斐然

瞄准医学前沿,精准服务地方,放眼“一带一路”,广西医科大学为建设“健康广西”提供智力支持不懈努力。

以地中海贫血研究为例,国家卫生健康委地中海贫血防治重点实验室就落在该校。

这一项目自上世纪70年代起开展研究,历时40余年,获得系列创新性成果。其创建了地中海贫血筛查、基因诊断和产前诊断的系列创新技术并推广应用,得到自治区党委、政府的高度重视。

基于该研究成果,在第十三届全国人大常委会副委员长、四大慢病重大专项技术总师、中国科学院院士,时任卫生部部长陈竺的指导和支持下,自治区政府于2010年起在全国首创并实施“地中海贫血防治计划”,取得巨大的社会效益,并带来深远影响。

该项目获得2018年度广西科技进步奖特别贡献类特等奖。

一项项成果的突破,凝聚了学校科研人员长年累月的心血。近年来,广西医科大学统筹推进科研创新工作,集中资源进行攻关,以点带面上下联动,有效促进了学校及附属临床医学院科研水平的提高。

今年8月,国家自然科学基金委员会公布了2024年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,广西医科大学获资助项目100项,直接经费3253万元。此外,学校还在年初获得指南引导类原创探索计划项目1项,资助经费150万元,立项数已连续3年超过百项。

近10年来,广西医科大学共承担国家级科研项目1085项,获资助经费4.56亿元;省部级科研项目1598项,获资助经费4.27亿元。其中:国家科技重大专项1项,国家重点研发计划5项,对发展中国家科技援助专项1项,国家自然科学基金重点项目1项、原创探索计划专项项目1项、基金联合基金重点支持项目3项、重点国际(地区)合作交流项目1项。

长期的技术积淀,造就了广西医科大学厚积薄发喷涌而出的一系列成果。学校先后获得各级各类科技奖786项(省部级486项);“十三五”以来,新增省部级科技类奖项100项,发表英文高水平论文6288篇,包括在New England Journal of Medicine(《新英格兰医学杂志》)、Nature(《自然》)等国际顶级期刊发表原创性研究。

3 造福百姓,科研成果有效转化

科技创新深刻重塑生产力基本要素,推动生产力向更高级别的新质态迈进。科学研究,最终要落到实处。解决“看病难看病贵”,有赖于医学领域在“高精专”方向上的突破,用科技创新成果惠及百姓民生。为此,广西医科大学一直致力于完善科技成果转化管理架构和规章制度,加大激励力度,推进科技成果转化工作。

广西医科大学科研成果转化蓬勃发展。“十四五”以来,自治区深入实施创新驱动发展战略,学校科技成果转化工作已步入正轨,以横向项目为基石,积极探索作价入股和技术转让等新型转化方式,并不断完善转化平台建设,形成了全方位的科技成果转化助推模式。2022年,学校转化收入实现突破千万级,截至2024年9月,学校科技成果转化累计实现收益超5000万元。

学校先后获批广西技术转移示范机构、广西高校科技成果转化联盟单位、广西高校专利转移转化联盟单位。2023年以来,学校新增自治区科技成果转化中试研究基地2个以及广西科普教育基地3个。

2023年,广西医科大学第一附属医院将实用新型专利“外科手术辅助装置”以独占许可方式授权常州市康心医疗器械有限公司,创新研发并推广了一次性实用缝线排线固定器,提升了手术效率与护理质量,单个合同金额100万元。

去年,广西医科大学附属肿瘤医院与广西产研院生物制造技术研究所有限公司等单位联合共建广西肿瘤防治前沿技术科技成果转化中试研究基地,研发肠道微生态多样性监测及“肠道—多器官”全身微生态健康调节产品矩阵,利用“医学+AI”,开发菌群检测软件,进行个体化的饮食推荐;孵化大健康品牌“翌康优加”,探索“肠道—多器官”轴相关的益生菌的临床和保健应用。

与社会资本强强联合,广西组织器官修复应用生物材料工程研究中心以学校3D打印技术专利进行作价入股,共同成立广西医大协同医疗技术有限公司,开发3D打印个体化医疗产品、海洋生物系列健康产品,2021—2023年实现转化收益共计2151.84万元,年均增长率52.79%。

近期,广西医科大学与清华大学医学院签署《医学合作专项协议》,广西医科大学附属口腔医院与北京大学口腔医院签订医联体合作协议。学校还邀请16位院士参加校庆专题院士系列学术活动。

广西医科大学与众多国内外知名高校、科研机构携手,举办1200多场国内外高端学术会议,有力促进了多学科间的交叉融合与创新发展,为推动医学科技进步与创新注入了强劲动力。

扫一扫手机上查看当前页面