来源:广西日报 发布时间:2025-07-11 作者:邹琦萱 李 爽 校对:唐恬甜 审核:陈维

![]() |

|

![]() |

|

![]()

2025年7月11日,广西日报第6版专版报道:《四秩风华守初心 砥砺奋进向未来——广西医科大学附属肿瘤医院喜迎建院40周年》

报道链接:https://gxrb.gxrb.com.cn/?name=gxrb&date=2025-07-11&code=006&xuhao=1

广西医科大学附属肿瘤医院五象院区。

上世纪60年代,老一辈专家在开展学术讨论。

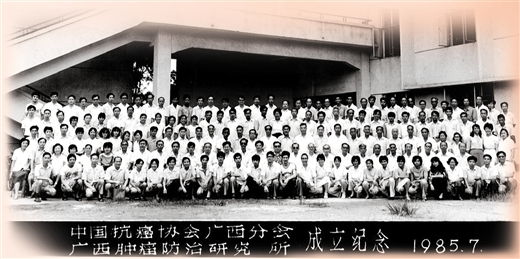

1985年7月11日,广西肿瘤防治研究所成立合影留念。

广西医科大学附属肿瘤医院青秀院区。

四秩芳华,初心如磐;砥砺奋进,医路如歌。2025年7月11日,广西医科大学附属肿瘤医院迎来建院40周年。四十载风雨兼程,医院从初创时的筚路蓝缕,已发展成为拥有五象院区、青秀院区“一院两区”,集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务与康复为一体的省级肿瘤防治研究机构和国家三级甲等肿瘤医院。从区域性肿瘤防治网络的构建,到高精尖诊疗技术的突破;从各级科研平台的获批,到共建“一带一路”国际医疗合作的拓展;从突发公共卫生事件冲锋在前,到深入基层的肿瘤防治足迹……广西医科大学附属肿瘤医院始终以人民健康为中心,将医者使命融入时代脉搏,书写了一部与广西肿瘤防治事业同频共振、与国家卫生健康事业同向同行的壮美长卷。

薪火赓续 医脉相承

20世纪60年代,以叶馥荪、莫志纯、严瑞琪为代表的肿瘤学先驱,怀揣“启山林”之志,在广西扶绥建成我国首个肝癌高发现场研究点,点燃了八桂大地肿瘤防治的“第一簇星火”。1985年7月11日,广西壮族自治区肿瘤防治研究所应时而生,以三亩之地、百人之力,开启了广西肿瘤防治事业的星火燎原征程。

“‘陋室’虽小,却容得下救世济民的宏愿;设备虽简,却撑得起科研攻关的脊梁”。彼时,这所与广西医学院附属医院共用门诊、设备的“微型研究所”,硬是在夹缝中劈出新天地。四十载光阴流转,机构也从单一“研究所”,逐步发展为集广西医科大学附属肿瘤医院、广西壮族自治区肿瘤医院、广西医科大学肿瘤医学院、广西壮族自治区癌症中心五个“身份标识”于一体的大型三甲医院,身份的变迁清晰勾勒出医院发展的坚实足迹与使命升华。

四十载医路如歌,而今的广西医科大学附属肿瘤医院已焕发新姿,从昔日“没有一棵树的医院”,蜕变为拥有约6万平方米绿化面积的园林式院区。两院区总占地近230亩(其中五象院区223亩),开放床位1700多张,职工逾2000人。2024年,医院门急诊服务逾34.2万人次,年出院人数8.4万余人次,年手术量近1.46万台次。一组组数字的背后,是“医脉相承”的当代注脚,是“悬壶济世”的时代回响。

党建领航 行稳致远

建院以来,从成立党总支,到党总支升格为党委,医院始终将党建工作视为“基”与“舵”,为医院发展夯基固本、领航定向。从建院初期在艰苦条件下摸索前行,到逐步构建起完善的党建工作体系,医院积极探索党建与业务深度融合的有效路径。

近年来,医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不折不扣贯彻落实党中央、自治区党委关于加强公立医院党的建设决策部署,实行党委领导下的院长负责制,党委充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,推动医院高质量发展行稳致远。

医院现有党支部58个,党员数量从建院之初的19名,逐步发展至现在的1223名。医院党委获批广西医科大学首批党建“标杆院系”,麻醉手术重症医学科党支部入选全国高校第三批和自治区首批党建“样板支部”、学校教师党支部书记工作室培育创建名单,涌现出一大批各级先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者。

党建强,人才兴。医院始终坚持党管人才原则,深谙“人才为基,科教兴院”之道,以“梧桐引凤”之姿广纳贤才,打造了“头雁领航、群雁齐飞”的人才生态:汇聚国家级人才31人次,省部级、厅局级人才112人次,引进高层次人才7人,柔性外聘各类国家级人才9人,形成“内培外引、双向赋能”的良性循环。

杏林逐光 精医济世

“精术济世,大医立院,杏林深耕以济苍生”。医院学科建设历经数十年发展,从初创时的妇瘤科、普瘤外科等6个临床科室,发展至今已构筑起40个临床科室(病区)与19个医技科室协同作战的“健康长城”,形成覆盖全身各系统各专科肿瘤的综合诊疗体系。拥有国家临床重点专科(肿瘤科)、省级临床重点专科等众多优势学科群,在区域高发恶性肿瘤等领域深耕不辍,肝癌、鼻咽癌、结直肠癌、乳腺癌、淋巴血液肿瘤、麻醉学等专科部分新技术处于国际先进、国内领先水平。

肝胆胰脾外科团队建立的肝癌术后复发防治体系,使肝癌患者术后5年生存率提高到56.5%,达到国际水平(NCCN,50%),成果被国内外权威指南引用。放疗科团队围绕局部晚期、转移性鼻咽癌治疗难题,牵头或联合国内多中心开展多项临床研究,研究结果发表在《柳叶刀》等期刊并改写诊疗指南,被评为2021年度中国生命科学十大进展之一。结直肠肛门病区团队精准早诊、评估、治疗系列研究成果,有效提高肠癌早诊率和5年生存率,成果覆盖17个省(区)45家大学附属医院及三甲医院。麻醉科团队推广应用“围术期肺保护的精准防治策略”,降低高危手术患者围术期肺损伤及术后肺部并发症发生率,促进患者快速康复。乳腺外科团队继发性淋巴水肿外科治疗、乳腺癌术后乳房重建,淋巴血液及儿童肿瘤内科CAR-T细胞免疫治疗难治性B细胞肿瘤……这一系列成果不仅切实提高了患者生存率,显著改善患者生活质量,更为肿瘤医学领域的发展注入了强劲动力,在行业内发挥着重要引领作用。

医路攻坚,臻于至善。2005年始,医院在广西率先开启肿瘤多学科诊疗(MDT)探索,形成特色鲜明的MDT规范化诊疗模式。迄今,17支MDT诊疗团队集结成阵,开设涵盖肝癌、结直肠癌、鼻咽癌、乳腺癌、胃癌等在内的12个单病种MDT门诊,为疑难复杂病例精准“把脉开方”。日间病房以“住院不过夜”的创新模式,年均服务患者超1.6万人次,显著缩短住院时间,降低费用负担,成为广西日间治疗示范单位。依托尖端影像设备,分子诊断实验室及病理精准诊断体系,赋予肿瘤筛查鉴别“明察秋毫”之力;微创技术广泛应用,年完成高难度手术超5000台次;放射治疗步入精准时代,内科治疗紧跟国际前沿,为患者量身定制个体化最优治疗方案,构建起“诊断—治疗—康复”的全链条精准诊疗闭环。

从实行以病种为中心的MDT模式,到构建以手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗、介入治疗、中西医结合的综合序贯治疗体系;从率先在全国推行肿瘤患者全程关护治疗模式,到开设急诊、儿科、产科、口腔科等通用型专科,推动区域“空地一体化”应急救援体系建设;从引进PET-CT、TOMO等高精尖设备,到获批广西首个质子放射治疗系统。医院用四十载春秋,不仅让国际国内指南写下了广西医科大肿瘤医院人的智慧注脚,更以一系列“硬核”技术,造福万千患者。

教泽绵长 精研求索

杏坛深耕,桃李芬芳。作为广西医科大学直属教学医院、国家住院医师规范化培训基地,医院始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,年均培养本科生、研究生、住培医师近700名,一批又一批医学领域的未来之星从这里启航。《临床麻醉学》等4门课程入选自治区级一流本科课程,医院在全国高校教师教学创新大赛等赛事中屡获佳绩,近年斩获国家级奖项2项、省部级奖项17项,优秀教师和教学团队辈出,形成“百花齐放”的教学格局。

“临床是根、教学为本、科研是魂”。医院构建了“基础研究—临床转化—成果推广”全链条生态。依托国家疑难病症诊治能力提升工程(肿瘤专科)等6个国家级平台、广西结直肠癌基础与转化研究重点实验室等13个省部级平台和38个厅级平台,以及医院精准医学中心和广西最大的肿瘤生物样本库,科研矩阵“鼎足而立”,聚焦区域高发肿瘤防治难题,推动基础临床深度融合,让实验室的“智慧之花”绽放在患者床旁。

四十载开拓创新,科研步履铿锵、硕果累累。医院共承担各级各类科研项目2000多项,其中国家级项目192项,省级项目575项,厅局级项目1317项;荣获科技成果奖279项,其中国家级3项、省部级106项、厅级170项,获授权发明专利41项。“树鼩实验感染人乙型肝炎病毒模型”项目获国家科技进步奖二等奖,是迄今广西医疗卫生系统获得的最高级别科技奖励;以临床需求为导向,科技转化强势破局,目前拥有转化产品6个,产品覆盖精准检测、早期诊断、微生态调节、营养支持及中成药辅助治疗领域,为患者带来实实在在的健康福祉。

临床研究,点亮生命之光。医院以患者需求为导向,2024年10月,正式启用五象院区临床研究I期病房,为创新药物临床试验提供坚实支撑。近5年来,医院新立项临床试验项目600余项,在研项目500余项,覆盖淋巴瘤、肺癌、乳腺癌、肝癌等16个高发瘤种,为患者开辟更多治疗新路径。2025年3月,医院作为广西首家机构接受FDA注册药品上市核查,相关药品于2025年4月23日获FDA批准上市。

惠泽八方 和合共生

知责有为,筑牢防线。医院作为广西癌症中心,构建起自治区、市、县三级癌症防治网络,让肿瘤登记报告体系延伸至全区每个县区,获评国家肿瘤登记工作省级单位杰出贡献奖;编纂7部《广西肿瘤登记年报》,以数据支撑政府肿瘤防控决策;“肿瘤防治下基层”系列活动推动基层医院的肿瘤规范化诊疗;“健康广西巾帼行动”等科普活动,让防癌知识飞入寻常百姓家;牵头开展的高发癌症筛查覆盖10个设区市45个县区,惠及2896万群众;举办50余期肿瘤规范化诊疗研修班,培训了近千名基层医院骨干,广泛播撒技术火种。

区域协同,授人以渔。2023年6月,自治区级区域医疗中心建设在梧州启动,医院作为输出医院,通过品牌、技术、人才、管理的“四维平移”,让桂东百姓在家门口就能享受省级优质医疗资源;医院与崇左、德保、平果、宜州、邕宁等地医院签订合作协议,累计派出400多人次进行对口支援,以“师带徒”模式打造带不走的医疗队;肿瘤专科联盟、医联体、技术协作、双向转诊等机制如“经脉贯通”,构建起分级诊疗的“健康生态圈”,让基层群众的就医获得感显著提升。

召之即来,来之能战。新冠肺炎疫情期间,医院先后派出5支抗疫医疗队共317人奔赴武汉、上海、新疆、防城港、北海等地支援疫情防控工作,在抗疫最前线筑起生命防线;在脱贫攻坚与乡村振兴“主战场”,5名驻村第一书记轮流扎根马山县加雅村、太平村,以“互联网+合作社+农户”模式发展产业,以医疗帮扶巩固脱贫成果,助力该村脱贫摘帽并荣获“全国文明村”称号;更远至非洲大陆,医院派出的医疗队员以实际行动践行“不畏艰苦,甘于奉献,救死扶伤,大爱无疆”的中国医疗队精神,在尼日尔书写跨越国界的医者情怀。

开放包容,互学互鉴。坚持“请进来”与“走出去”相结合,积极拓展国际交流合作朋友圈,与欧美、东盟等地区知名医学院校、科研院所签署合作协议,搭建起跨地域、跨文化的学术交流平台;举办东盟国家区域性高发肿瘤防治技术国际培训班、中国(广西)—东盟国际肿瘤精准医学大会等高规格、高水准学术会议,邀请国内外顶尖专家学者齐聚一堂,分享最前沿的医疗理念与先进技术,在交流碰撞中激发创新火花,推动肿瘤诊疗技术“百花齐放”,朝着更高水平迈进。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。站在建院40周年的新起点,广西医科大学附属肿瘤医院将立足“一院两区 双翼齐飞”高质量发展新格局,秉持“尚德 惟精”核心理念,坚持“实干为要、创新为魂,用业绩说话,让人民评价”的鲜明导向,向建设“具有国际影响力的强肿瘤专科、综合辅助的研究型三级甲等医院”目标砥砺奋进,再谱华章!

(本版图片由广西医科大学附属肿瘤医院提供)

扫一扫手机上查看当前页面